こんにちは、SOUSEIです!

敬老の日は、老(おい)を敬い、長寿を祝う日として定められています。

家族の絆や感謝を再確認する良い機会です。

そんな節目だからこそ、「高齢の親が安心して暮らせる住まい」を考えるのにふさわしい時期でもあります。

多くの家では「老後どう暮らすか」がこれからの課題になっており、体力や健康、介護の観点からも「安心できる住まいづくり」は重要です。

日本は少子高齢化が進み、核家族も多くなっていますが、一方で親と子が一緒に住む、または近くに住むという多世代同居・二世帯住宅のニーズが再び注目されています。

敬老の日をきっかけに、親の安全・快適さ、子世帯の生活のしやすさ、そして将来を見据えた住まいの設計を考えてみませんか。

この記事では、「敬老の日に考える、安心の二世帯住宅アイデア」として、高齢者が安心して暮らせる間取りや設備、最新の補助金情報、実際の事例などを盛り込み、家族全員にとって快適で、安全な二世帯住宅のポイントを詳しく解説します。

目次

1. 二世帯住宅が注目される背景と理由

1-1. 高齢化社会の進展と“安心できる住まい”1-2. 二世帯住宅のメリット

2. 二世帯住宅のタイプとスタイル比較

2-1. 完全同居型(共有型)2-2. 部分共有型

2-3. 完全分離型

3. 高齢者に優しい間取り・設計の工夫

3-1. バリアフリー設計(安全性重視)3-2. 見通し・動線の工夫

3-3. 快適性を高める設備・設計

3-4. 将来を見据えた可変性

4. プライバシーとコミュニケーションのバランス

4-1. 適度な距離と共有スペース4-2. 生活リズムの調整

4-3. 共用部分の運用ルール

4-4. 将来の変化に対応する設計の柔軟性

5. 最新設備・テクノロジーで安心をプラス

5-1. 見守りセンサー・カメラ5-2. スマートホーム化

5-3. エネルギー効率・省エネ設備

5-4. 安全設備

6. 二世帯住宅の新築・リフォーム費用と補助金制度

6-1. 新築 vs リフォームの費用比較6-2. 補助金・助成金制度(2025年時点の主な制度)

6-3. 補助金活用のポイント

7. 敬老の日をきっかけに家族で話し合うべきこと(将来設計)

7-1. 将来のライフプラン7-2. タイミングと資金計画

7-3. 誰がどの部分を負担するか

7-4. 親の暮らし方・希望を聞く

8. 成功事例・失敗しないポイント

8-1. 成功のポイント8-2. 注意・失敗しやすい点

9. 具体的なアイデア例

9-1. アイデア A:1階集中型の親世帯スペース9-2. アイデア B:共用リビング+独立寝室スタイル

9-3. アイデア C:完全分離型+近居スペース

9-4. アイデア D:将来介護対応型間取り

10. 敬老の日の贈り物としての住まいの提案

11. まとめ

1. 二世帯住宅が注目される背景と理由

1-1. 高齢化社会の進展と“安心できる住まい”

日本における65歳以上の高齢者の割合は年々上昇しており、住宅・介護・医療の問題が社会全体で重要になっています。

高齢者が住み慣れた地域や自宅で暮らしたいという希望も強く、住まいを“安心できる場所”にすることが家族にとっても大きなテーマです。

1-2. 二世帯住宅のメリット

見守り・介護のしやすさ:親世帯と子世帯が近くに住むことで、ちょっとした異変を早めに察知できる。

緊急時にも対応しやすい。

経済的メリット:光熱費・土地の共有・建築コスト分散など。

完全分離型や部分共有型など、スタイルによりコストを抑える工夫も可能。

精神的安心:老後に家にひとりになる不安を軽減できる。

家族と過ごす時間が増えることで心の支えになる。

将来への備え:介護や病気、将来的なライフスタイルの変化を見据えて住まいを設計しておくことで、リフォームやケアの対応がしやすくなる。

2. 二世帯住宅のタイプとスタイル比較

二世帯住宅には大きく3つのスタイルがあります。

それぞれの特徴・メリット・デメリットを整理し、どのタイプが「敬老の日をきっかけに考える安心の住まい」向きかを検討します。

2-1. 完全同居型(共有型)

特徴

親世帯・子世帯で玄関やキッチン・リビング・水回りなどを多く共有するスタイル。

家族の絆が強まりやすく、「ひとつ屋根の下」での生活が主体。

メリット

コミュニケーションが取りやすい:日常的な会話が自然に増える。

コスト抑制:共有スペースが多いため、設備を重複させる必要が少ない。

親の安心感:ひとりでいる時間が少ないため、心の孤立を防げる。

デメリット

プライバシーの確保が難しい:生活時間やライフスタイルの違いがぶつかる可能性。

音・ニオイなどの気配の問題。

将来、介護が本格化したときにスペースの使い方の工夫が必要になる。

2-2. 部分共有型

特徴

玄関・水回り・玄関は共有し、各世帯でリビングや寝室を別にするなど、共有と分離のバランスを取ったスタイル。

メリット

ある程度のプライバシーを保持できる。

コミュニケーションと独立性のバランスがよい。

コスト・メンテナンスの両方で中間的な負荷。

デメリット

共有部分の使い方で双方の合意が必要。

共有水回りなどの掃除・管理の負担分担を明確にしないとトラブルに。

2-3. 完全分離型

特徴

各世帯が玄関・水回り・キッチン・リビングまで完全に独立しています。

左右分離・上下分離・別棟などの形態がある。

メリット

プライバシーの最大化。

生活リズムなどの違いが影響しにくい。

将来的な資産性・賃貸使用などの選択肢がある。

各自の生活仕様を自由にできる。

デメリット

建築コスト・設備コストが高くなりやすい。

見守り・介護対応などの負担が増える可能性。

土地の広さ・配置の制約を受けやすい。

3. 高齢者に優しい間取り・設計の工夫

安心の二世帯住宅を実現するためには、高齢者が「自分らしく」「安全に」「快適に」暮らせる間取り・設計が不可欠です。

主なポイントを以下に整理します。

3-1. バリアフリー設計(安全性重視)

・段差の解消:玄関・廊下・居室・浴室・トイレなど、室内外の段差をなくすかスロープを設置。

つまずき防止。

・手すりの配置:階段・廊下・トイレ・浴室など、手すりがあることで歩行補助と転倒予防に大きな効果。

・床材・滑りにくさ:滑りにくい素材・マット。

畳からフローリングなどへの変更も検討。

濡れた床にも配慮を。

・引き戸の利用:開き戸よりも開閉が楽な引き戸。

特にトイレや浴室など。

・洋式便器・腰掛式トイレの高さ調整。

3-2. 見通し・動線の工夫

・居室・廊下・トイレ・浴室の配置を考えて、無理な移動が少ない動線を設計。

1階に親世帯の寝室・トイレ・浴室を集中させるなど。

・玄関から各々の部屋までの距離を短くする。

・見守りがしやすい視線・間取り。

廊下や共用スペースから親世帯の部屋が見える配置、またドアの開閉の方向なども検討。

3-3. 快適性を高める設備・設計

・各部屋の温度差を減らす断熱仕様。

冷暖房効率の高い窓・壁・屋根の断熱。

・浴室・トイレの温度管理(ヒートショック対策):暖房付き浴室・脱衣室暖房など。

・自然光や換気の確保。

健康のために光と風を取り入れる窓の配置。

・防音・遮音の工夫:階や棟を分けて音の伝わりを抑える構造。

共有型でも仕切りの工夫。

3-4. 将来を見据えた可変性

・介護が必要になったときの導線・スペース確保:車いす対応の扉幅・廊下幅。

将来的に手すりを追加できる壁構造。

・将来的に一方を貸す・賃貸に出す可能性があるなら、完全分離型に近い構造や設備分離の設計を検討する。

・スマートホームの導入を視野に:見守りセンサー、遠隔操作照明、呼び出しボタンなど。

4. プライバシーとコミュニケーションのバランス

二世帯住宅では「親世帯の安心・快適さ」と「子世帯の自由・使いやすさ」のバランスが重要です。

交流を深めつつ互いの生活を尊重できるようにするためのアイデアを紹介します。

4-1. 適度な距離と共有スペース

・共有スペースとしてリビング・ダイニング・庭などを設け、家族みんなが集まれる場に。

ただし、寝室や入浴・トイレなどプライベートな空間は分ける。

・玄関は「共有型」か「分離型」かを話し合う。

共有玄関だと親の家への来客管理や荷物の受け取りなどで利便性があるが、生活時間差のある世帯には分離玄関がストレス軽減になる。

4-2. 生活リズムの調整

・朝の活動時間や夜の静かな時間など、異なる生活リズムに配慮。

防音や照明の配置などで調整する。

・子世帯が仕事や外出で遅くなる場合など、親世帯が休む時間帯に配慮した設計。

4-3. 共用部分の運用ルール

・誰がどの共有スペースをどのように使うか(掃除・維持・利用時間など)を事前に話し合う。

・食事・買い物などの分担。特に水回り(キッチン・浴室)の清掃や備品の管理。

4-4. 将来の変化に対応する設計の柔軟性

・子世帯・親世帯のどちらかが将来介護が必要になった場合を見据えて、リビングや廊下からトイレ・浴室への移動がスムーズな設計。

・部屋を簡単に仕切る可動壁や仕切りを設ける。

将来的には分離型として使いやすいような準備。

5. 最新設備・テクノロジーで安心をプラス

住まいの快適性・安全性を高める設備やテクノロジーも多数あります。

「敬老の日をきっかけに」導入を検討したいアイデアを以下に紹介します。

5-1. 見守りセンサー・カメラ

・見守りセンサー:動き・温度・湿度の変化を感知するセンサーをリビングや廊下に設置。

無人の時間の変化を把握できる。

・緊急通報ボタン・呼び出しボタン:浴室・寝室に設置することで、倒れた際や急な体調不良時に呼び出しが可能。

5-2. スマートホーム化

・音声操作やスマートスピーカーで照明・カーテンを操作できる。

手が不自由になっても操作しやすい。

・自動ドア・自動開閉窓:換気や出入り時の負担を減らす。

・温度制御・空調設備:外出先からも調整できるエアコン・床暖房など。

5-3. エネルギー効率・省エネ設備

・高断熱窓・複層ガラス・断熱材の見直しで冷暖房効率を上げ、光熱費を抑える。

・太陽光発電・蓄電池の導入:将来的に電気代の節減と停電時のバックアップに。

・LED照明・省エネ機器の採用。

5-4. 安全設備

・滑り止め床材・浴室の手すり・浴槽へのステップや低浴槽設計。

・床暖房や浴室暖房でヒートショック対策。

・火災報知器・一酸化炭素警報器などの標準設置。

6. 二世帯住宅の新築・リフォーム費用と補助金制度

安心の住宅を手に入れるにはコストがかかりますが、日本では様々な補助金・助成金制度があります。

敬老の日を機にこれらを調べ、賢く活用することで負担を軽くできます。

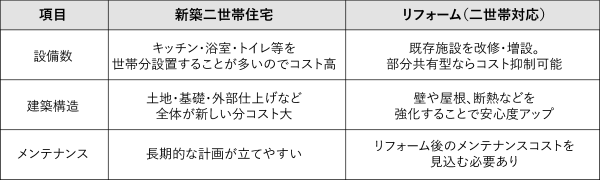

6-1. 新築 vs リフォームの費用比較

6-2. 補助金・助成金制度(2025年時点の主な制度)

以下、日本国内で二世帯住宅化・リフォーム時に活用できる補助制度の最新情報です。

制度内容は自治体によって異なるので、住んでいる地域で確認を。

高齢者住宅改修費用助成制度(介護保険制度の住宅改修支給)

対象:要支援・要介護認定を受けている方。

工事後に申請。

改修内容例:手すり設置/段差解消/滑り防止床材/引き戸化/洋式便器への改修/その他付帯工事。

上限額:約20万円。

改修費用の9割を補助(自己負担は1〜3割、所得・認定度で異なる)

注意点:申請・給付の前にケアマネジャーへの相談、工事前の事前申請が必要。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

特に性能向上改修(耐震・断熱・劣化対策など)や三世代同居対応改修を含むリフォーム工事に適用できる。

二世帯住宅リフォームに非常に有効。

補助金額:工事内容によるが、最大160〜210万円になるケースも。

三世代同居や子育て世帯などの条件加算がある。

子育てグリーン住宅支援事業

二世帯住宅のリフォームで断熱改修やバリアフリー改修も対象。

複数の性能項目を満たすことが条件。

補助率・上限金額はリフォーム内容・規模による。

見直しがあるので最新情報を自治体・国のサイトで確認を。

自治体ごとの助成金

多くの市町村で、「多世代同居・近居」「二世帯住宅リフォーム」目的の補助金制度があります。

たとえば横須賀市の「2世帯住宅リフォーム等補助金」など。

補助金額・補助率・対象内容は自治体によって大きく異なるため、お住まいの自治体の制度をチェックすること。

6-3. 補助金活用のポイント

工事前の申請・計画:補助金制度は「工事実施前の申請」が要件となることが多い。

施工業者を決める前に制度を調べておく。

登録業者の利用:制度によっては「登録業者」や「支援制度登録済みのリフォーム会社」でないと補助金対象外のことがある。

性能や仕様の基準を満たす:耐震・断熱・バリアフリー等の仕様を制度の基準に合わせる必要がある場合が多い。

予算・先着・締め切り確認:補助金は年度予算・先着順で終了するものが多いので、早めの行動が肝心。

自己負担の見積もり:補助金で全額が賄えない場合の自己負担分を前もって見積もっておく。

7. 敬老の日をきっかけに家族で話し合うべきこと(将来設計)

住まいは一度建てたり改造したりすると簡単に変えられないものです。敬老の日をきっかけに、家族で以下のようなテーマを話し合うと良いでしょう。

7-1. 将来のライフプラン

・老後の体調の変化・介護の必要性を見込んで、どのような対応が必要か。

・子どもたちとの関係性、近くに住むかどうか。近居・同居の意向。

・相続や住まいの所有形態について。共有名義や所有権の分け方。

7-2. タイミングと資金計画

・新築かリフォームか、どのくらいの時期に行うか。

親がまだ自立しているうちに改修を始めるか。

・補助金を活用できる時期、制度が変わる可能性。資金をどう準備するか。

・維持管理コスト・光熱費・修繕費などの見通し。

7-3. 誰がどの部分を負担するか

・建築・改修費用を誰がどれだけ負担するか。

親・子との合意。

・家事・掃除・共有スペースのメンテナンスなど、日常の役割分担。

旅行・来客時の対応。

7-4. 親の暮らし方・希望を聞く

親自身が「どんな住まいが安心か」を聞く。

例えば「静かな環境」「近所の交通・病院アクセス」「趣味・庭」など。

年齢や身体の状態によって、望む生活スタイルが変わる可能性。

将来の選択肢を残しておく。

8. 成功事例・失敗しないポイント

実際に二世帯住宅を建てた・リフォームした家庭の声をもとに、成功しやすい工夫と注意点をまとめます。

8-1. 成功のポイント

初期のプランニング段階で両世帯が意見を出し合う:共有部分・分離部分・動線・予算などをじっくり話し合う。

モデルハウスや他の二世帯住宅を見学する:実際の生活感や使い勝手をLiveで見ることでイメージが具体的になる。

小さな段差・手すりなど安全設備を後回しにせず最初から取り入れる。

設備・構造を将来対応型にしておく(可変性)。

介護時や生活様式変化時のリフォームがしやすいように設計。

信頼できる設計者・工務店を選び、補助金制度の対応経験がある業者を選ぶ。

8-2. 注意・失敗しやすい点

共有部分の使い方でトラブル:掃除・管理・時間帯などで摩擦が起きることがある。

ルールを明文化しておくこと。

プライバシーの配慮が足りない設計:音・光・動線などで予期せぬストレスになることがある。

見た目重視で安全性を軽視する:バリアフリー性や将来の転倒リスクなどを見落としがち。

コスト過小見積もり:断熱・断熱窓・手すりなど追加仕様は意外と費用がかかる。

補助金を期待しすぎない計画が必要。

9. 具体的なアイデア例

ここでは、「敬老の日からすぐ検討できる」具体的な間取り・デザイン・設備アイデアをいくつか提案します。

9-1. アイデア A:1階集中型の親世帯スペース

・敷地や建物が2階建ての場合、親世帯の寝室・浴室・トイレ・リビングをすべて1階に配置する。

階段の上り下りを減らす。

・子世帯は2階や別棟に配置し、親との交流は共有リビングまたは庭を通じて行う。

・玄関は共有でも、親世帯側にアクセスしやすいよう設計。

例えば玄関ホールから親の部屋までの動線をスムーズに。

9-2. アイデア B:共用リビング+独立寝室スタイル

・大きな共用リビング・ダイニングを中央に設置し、親世帯・子世帯それぞれ独立した寝室と専用トイレを持つ。

・キッチンを部分共有または2つ設けて、料理スタイルの違いにも対応。

・見守りセンサーや呼び出しボタンを親の寝室・浴室に設置。

9-3. アイデア C:完全分離型+近居スペース

・建物を左右分離または上下分離に設計。

各々世帯がキッチン・水回りを持つ。

ただし、共通の庭や中庭・屋外デッキを設けて、親子がいつでも交流できる。

・将来的に片方を賃貸に出すことも想定していて、アクセスや入口を分けておく。

9-4. アイデア D:将来介護対応型間取り

・廊下幅を車椅子が通れるよう広めに設定。

・将来可能な介護ベッドの配置スペースを確保する。

例えば親の寝室の近くにトイレ・浴室を配置する。

・浴室は滑りにくい床・浴槽の出入りを楽にする形状。

洗い場が広いまたは手すり・ベンチ付き。

・ドアは引き戸・ワンスライド扉を活用する。

10. 敬老の日の贈り物としての住まいの提案

敬老の日のプレゼントと言えば、花・贈答品などが一般的ですが、“住まいを整える”ことは、一生モノの贈り物になり得ます。

住まいの改造プランを親に提案する際のヒントです。

写真や模型でイメージを見せる:間取り図や施工実例の写真を見せることで、親の意見を引き出しやすくなる。

小さなリフォームから始める提案:まずは玄関・浴室・トイレなど安全性に直結する場所を改善する“ミニリフォーム”を贈り物として一緒に計画する。

家族みんなで工事を見に行く:ショールーム・モデルハウスを訪れて、親の好みや使い心地を確認する。

将来にわたるケアプランもセットでプレゼント:住まいだけでなく、地域の福祉・介護サービスの利用可能性や連絡先を調べておく。

11. まとめ

敬老の日は、ただ親を敬うだけでなく、「親がこれからも安心して暮らせる住まい」を考える良いきっかけになります。

二世帯住宅は、親世帯・子世帯の双方に安心と快適をもたらす選択肢です。

以下、ポイントを振り返ります。

・二世帯住宅を考える理由として「見守りや介護」「精神的安心」「将来への備え」が挙げられる。

・スタイル(完全同居型・部分共有型・完全分離型)によってプライバシーやコスト・使い勝手が変わるので、家族で話し合って選ぶこと。

・バリアフリー設計・動線・安全設備など、高齢者に優しい設計が住まいの安心度を大きく左右する。

・最新テクノロジーやスマート設備、省エネ設計も取り入れておくと心地よさと将来のコスト削減につながる。

・補助金・助成金を活用すれば、新築・リフォームの負担を軽くできる。制度内容・申請条件・時期をきちんと確認すること。

・将来のライフプラン・資金計画・役割分担など、見落としがちな点も早めに話し合っておく。

敬老の日をきっかけに家族でゆっくり話し合い、親が「いつまでも安心して暮らせる家」を一緒につくっていきましょう。

それが、形に残る最高の敬老の贈り物になるはずです。