こんにちは、SOUSEIです!

奈良の冬は想像以上に厳しい -。

そう感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

盆地特有の内陸性気候により、昼夜の寒暖差が大きく、放射冷却で朝晩の気温は氷点下近くまで下がることもしばしば。

外気温が5℃を下回る夜、暖房を切るとあっという間に室温が10℃以下まで下がり、体の芯から冷えてしまうことがあります。

そんな奈良で「暖かい家」に住むためには、単にエアコンを強くするだけでは足りません。

断熱・気密・窓性能など“家そのものの性能”を高めることが重要です。

この記事では、奈良の気候に合った家の条件や、実際の電気代シミュレーションまでを解説します。

目次

1. 奈良の気候と住宅性能の関係を知る

奈良は関西の中でも冬の底冷えが強い地域です。

北部は内陸性の気候で風が弱く、日射が少ない日も多いため、建物が冷え切りやすい傾向にあります。

ここで知っておきたいのが、「体感温度」という考え方です。

体感温度は単なる室温ではなく、室温+壁や床・窓の表面温度+気流の3つで決まります。

いくらエアコンで室温を上げても、壁や窓が冷えていれば体は熱を奪われて寒く感じるのです。

つまり奈良で快適に過ごすには、

2. “暖かい家”の条件チェックリスト

奈良で「冬も暖かい家」を実現するためには、次のような性能がポイントになります。

1. UA値(外皮平均熱貫流率)

建物全体の断熱性能を示す指標です。

奈良で快適に過ごすには、UA値0.46以下(断熱等級6相当)が理想。

さらに高性能を目指すなら0.3台(等級7レベル)がおすすめです。

2. C値(相当隙間面積)

気密性能を表す数値で、1.0以下を目指したいところ。

C値が低いほどすき間風が入りにくく、室温を保ちやすくなります。

3. 窓性能

最も熱の出入りが大きいのが窓。

奈良では樹脂サッシ+Low-E複層ガラスが標準的。

より寒さを抑えたい方はトリプルガラスを検討すると良いでしょう。

4. 換気システム

第1種熱交換換気システムを採用すると、外気を取り込む際に熱を回収でき、暖房負荷を軽減します。

5. 日射取得と遮蔽

南面の窓で日射を取り入れ、日中に室温を上げる設計が有効です。

逆に夏は外付けブラインドなどで日射を遮る工夫も大切です。

3. 奈良で“選ばれている”仕様の傾向

奈良の注文住宅では、コストと性能のバランスを取る家庭が多く、断熱等級6+樹脂サッシ複層ガラスが主流です。

初期投資を抑えつつ、冬の快適性をしっかり確保できます。

一方、光熱費の削減や将来の電気料金上昇を見越して、断熱等級7+トリプルガラス+熱交換換気を選ぶ家庭も増えています。

リフォームの場合は、内窓設置や床下断熱の補強が効果的。大掛かりな工事をしなくても、室温が3〜5℃上がるケースもあります。

4. 暖房方式の選び方と運用のコツ

エアコンは“能力と効率”を重視

寒冷地仕様の高効率エアコン(COP値が高いタイプ)を選ぶと、少ない電力でしっかり暖められます。

床下エアコン・全館空調

奈良では床下エアコン+高気密断熱住宅が注目されています。

床全体を穏やかに暖めることで、上下の温度差が少なくなり、ヒートショック対策にも効果的です。

連続運転のすすめ

「もったいないから」と暖房を頻繁にオンオフするのは逆効果。

家全体を暖めた方が、電気代が結果的に安くなる場合があります。

加湿で体感温度アップ

湿度40〜50%を保つと、同じ室温でも体感温度が2〜3℃上がります。

加湿器の併用は効果的です。

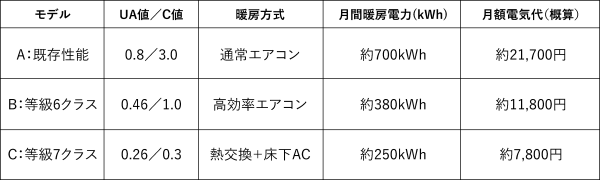

5. 電気代シミュレーション(3つのモデル比較)

ここでは、4人家族・延床面積30坪(100㎡)の住宅を想定して、冬季(12〜2月)の暖房電力消費量を比較してみます。

電気単価は1kWh=31円で計算。

3か月(12〜2月)の合計では、AとCの差が約4万円以上にもなります。

高断熱化によって、単なる「快適性」だけでなく、家計への効果が明確に現れるのです。

10年間の光熱費差額を試算すると、およそ40〜45万円。

初期費用の差が60万円程度であれば、15年以内に回収できる計算になります。

6. 初期費用と光熱費のバランス設計

高断熱・高気密化は確かに初期費用が上がりますが、電気代の削減+快適性+健康効果を合わせて考えると、投資価値は非常に高いといえます。

優先すべきは「窓」と「気密施工」。

これらは施工後に改善しにくいため、最初の段階でしっかり投資しておくのが得策です。

結露が減ればカビやダニの発生も防げ、家の寿命も延びます。

長期的なメンテナンスコストまで考慮すると、総合的な“コストパフォーマンス”は高断熱住宅の方が優れています。

7. 間取りとディテールでさらに暖かく

間取り次第で、同じ性能でも体感が変わります。

例えば、吹き抜けを設ける場合は暖気を逃がさないサーキュレーター設計が必須。

階段ホールをリビングと直結させる場合は、引き戸でゾーニングできるようにすると温度ムラが抑えられます。

玄関・浴室・脱衣所など、冷えやすい場所には床断熱や外壁側の追加断熱を行うと効果的です。

8. 既存住宅を暖かくするリフォーム手順

「今の家を暖かくしたい」という場合は、次の順番で進めるのが効果的です。

・現状診断(サーモカメラや気流チェック)

・窓リフォーム(内窓設置・ガラス交換)

・床下断熱の補強・基礎断熱化

・天井・小屋裏断熱の見直し

・換気経路の最適化

費用対効果が高いため、最初に取り組むのがおすすめです。

9. 奈良での施工会社選びのポイント

奈良で高断熱住宅を建てるなら、UA値・C値を数値で提示できる工務店を選ぶことが第一条件です。

さらに、気密測定の実施実績や、冬の実邸データ(温湿度ログ)を公開している会社なら信頼性が高いといえます。

また、引き渡し後に暖房設定や換気の調整方法までフォローしてくれるかどうかも重要です。

性能を最大限に発揮させるには、運用サポートまで含めたパートナー選びが鍵になります。

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 等級6と等級7の違いは体感でわかりますか?

→ はい。

特に朝の冷え込み時に差が出ます。

足元が冷えにくく、室内の温度ムラが小さくなります。

Q2. トリプルガラスは奈良には過剰では?

→ 南面に採用する場合は日射取得を考慮する必要がありますが、北・西面では非常に効果的です。

Q3. 電気代が高いときの運転のコツは?

→ 暖房を止めず、設定温度を1〜2℃下げて“連続運転”するのが最も省エネです。

Q4. 吹き抜けはやはり寒い?

→ 設計次第です。

高気密+気流制御ができていれば快適に保てます。

Q5. リフォームで何から始めるべき?

→ 窓まわりの断熱化から。

コストと効果のバランスが最も良い部分です。

11. まとめ:奈良の冬に強い“暖かい家”の条件

奈良で快適に冬を過ごすためには、

UA値0.46以下(断熱等級6以上)

C値1.0以下

樹脂サッシ+Low-E複層またはトリプルガラス

熱交換換気+日射設計

が理想的な条件です。

これらを満たした家は、単に暖かいだけでなく、電気代を抑え、家族の健康と建物の寿命を守る家でもあります。

「光熱費が不安」「冬の朝がつらい」と感じている方こそ、まずは家の性能を“見える化”してみてください。

奈良の冬でも、家全体がぽかぽかと暖かい暮らしが実現できます。