こんにちは、SOUSEIです!

本記事では、変化が激しい現代社会において、家族の命と生活を守るために「住まいの安全・防災」をどのように見直し、備えるべきかを解説します。

2025年版の最新チェックリストを基に、現実的かつ実践的な防災対策を具体的に紹介していきます。

目次

1. 不確実な時代、住まいの安全が注目される理由

1-1. 世界情勢の急変と災害リスクの増加1-2. 家庭の防災意識が高まる背景

2. 住まいの防災チェックリスト【2025年版】

2-1. 建物の耐震性チェック2-2. 家具・家電の固定状況

2-3. 窓・ガラス飛散防止対策

2-4. 火災対策(火災報知器、消火器の設置)

2-5. 停電・断水への備え(非常用電源・飲料水の備蓄)

3. 非常用持ち出しバッグの見直しポイント

3-1. 最低限必要なアイテム一覧(大人1人分の目安)3-2. 子ども・高齢者・ペットがいる家庭の工夫

3-3. 2025年最新の便利グッズ紹介

4. 情報収集と連絡手段の確保

4-1. 災害時の情報取得手段4-2. 家族の安否確認方法と集合場所の共有

4-3. SNS・アプリの活用法

5. 在宅避難の準備:自宅を“シェルター”にする方法

5-1. 生活インフラが止まったときの備え5-2. 食料備蓄と保存法

5-3. トイレ・衛生管理の工夫

6. 防災とプライバシー・防犯の両立

6-1. 避難時の防犯対策6-2. 自宅のセキュリティと災害対策の融合

6-3. トイレ・衛生管理の工夫

7. まとめ

8. 住まいの防災に関するよくある質問

1. 不確実な時代、住まいの安全が注目される理由

2025年、私たちはこれまで以上に「日常の安心」が脅かされる時代に生きています。

世界各地で頻発する自然災害、地政学的リスクの高まり、さらにはエネルギーや食料の供給不安——こうした不確実性の中で、最も身近な「住まい」の安全性が改めて注目されています。

1-1. 世界情勢の急変と災害リスクの増加

地震、台風、豪雨、洪水、そして火山の噴火 -日本は災害大国といわれるほど自然災害のリスクが高い国です。

加えて、最近では海外の戦争や紛争による物流の停滞や価格の高騰、テロリズムやサイバー攻撃といった新たな脅威も無視できません。

また、地球温暖化による異常気象が常態化しつつある今、私たちの暮らしは日々、見えないリスクにさらされています。

こうした背景から、自宅を「安全な避難場所」として機能させる必要性が高まっています。

1-2. 家庭の防災意識が高まる背景

かつては自治体や国が主導する「公助」が防災の中心でした。

しかし、最近は「自助(じじょ)」、すなわち自分と家族を自ら守る意識が重要とされてきています。

災害発生直後は、公的支援がすぐには届かないことも少なくありません。

そのため、家庭ごとの備えが命運を分けることになるのです。

特に小さな子どもや高齢者、要介護者、ペットを抱える家庭では、避難所での生活が現実的でない場合もあります。

そうした家族を守るためには、日頃からの備えと住まいの安全性の確保が欠かせません。

2. 住まいの防災チェックリスト【2025年版】

災害に備える第一歩は、自宅の安全性を客観的に見直すことです。

2025年現在の防災の知見をもとに、家庭で見直すべきポイントをチェックリスト形式で紹介します。

以下の項目を一つずつ確認し、必要な対策を講じましょう。

2-1. 建物の耐震性チェック

まずは自宅そのものの耐震性が確保されているか確認しましょう。

・1981年以前に建てられた住宅は旧耐震基準の可能性あり。

専門家による耐震診断を受ける。

・リフォームの際は耐震補強を検討。

・屋根材や外壁が重い素材の場合、耐震性を下げる可能性がある。

2-2. 家具・家電の固定状況

地震の際に最も多いケガの原因は、「家具の転倒」です。

・背の高い家具はL字金具や転倒防止ベルトで壁に固定する。

・冷蔵庫やテレビも耐震マットやベルトで固定する。

・ベッドの近くに倒れそうな家具を置かない。

これらも倒れると危険です。

2-3. 窓・ガラス飛散防止対策

地震や強風によって割れると、破片が凶器になります。

・飛散防止フィルムを窓ガラスや鏡に貼る。

・カーテンやブラインドで飛散物を防ぐ効果も。

2-4. 火災対策(火災報知器、消火器の設置)

地震後の火災は二次被害として非常に危険です。

・住宅用火災報知器が各部屋に設置されているか確認。

・初期消火用の消火器を使いやすい場所に配置。

・コンロの感震ブレーカーを導入すると自動で火を止められる。

取扱いも家族で共有を。

2-5. 停電・断水への備え(非常用電源・飲料水の備蓄)

ライフラインが止まった際の生活維持は極めて重要です。

・ポータブル電源やソーラー発電機の用意。

・モバイルバッテリーを複数準備。

・飲料水は1人1日3リットルを3日分以上備蓄。

・トイレ用に簡易トイレや非常用袋も用意。

このように、住まいの防災対策は「今すぐできる」ことが多くあります。

家族の命を守るために、今日からでも一つずつ取り組んでみましょう。

3. 非常用持ち出しバッグの見直しポイント

災害発生時、すぐに避難する必要がある場合には「非常用持ち出しバッグ」が命綱になります。

しかし、内容が古かったり、家族構成に合っていなかったりすると、実際には役に立たないことも。

2025年の状況に即した中身の見直しポイントを解説します。

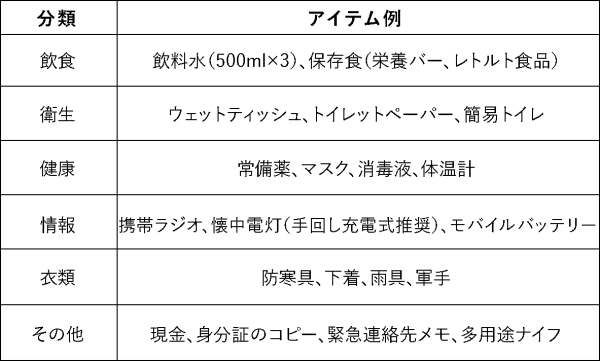

3-1. 最低限必要なアイテム一覧(大人1人分の目安)

ポイント:中身の賞味期限・使用期限を年に1回は確認し、定期的に入れ替えましょう。

3-2. 子ども・高齢者・ペットがいる家庭の工夫

家族構成に応じた備えも不可欠です。

子ども向け

・粉ミルク、哺乳瓶、離乳食

・おむつ、おしりふき

・子どものお気に入りのおもちゃ(精神安定に役立つ)

・おむつ、おしりふき

・子どものお気に入りのおもちゃ(精神安定に役立つ)

高齢者向け

・入れ歯用洗浄剤、杖、常用薬

・血圧計、処方箋の写し

・血圧計、処方箋の写し

ペット向け

・フード、水皿、排泄シート

・ケージやハーネス

・ケージやハーネス

ポイント:ペット用の避難グッズは分けてまとめておくと、避難所での対応もスムーズです。

3-3. 2025年最新の便利グッズ紹介

現代の技術を活用した便利グッズも積極的に取り入れましょう。

・ソーラー充電式ランタン:停電時も明かりが確保できる

・エアーマット:避難所での睡眠環境を改善

・ウォーターバッグ付き浄水器:水道が止まっても清潔な飲料水を確保

・防災アプリ連動型のタグ:家族の居場所確認が可能

・エアーマット:避難所での睡眠環境を改善

・ウォーターバッグ付き浄水器:水道が止まっても清潔な飲料水を確保

・防災アプリ連動型のタグ:家族の居場所確認が可能

ポイント:ただ持っているだけでなく、実際に使ってみることも重要です。

使い方を知らなければ宝の持ち腐れになってしまいます。

定期的に見直して、自分と家族のニーズに合った内容にしておきましょう。

4. 情報収集と連絡手段の確保

災害時に最も重要なのは「正確な情報」と「家族との連絡手段」です。

これらが確保できていないと、避難の判断を誤ったり、家族と再会できなかったりするリスクが高まります。

ここでは、災害発生時に備えたい情報収集と連絡手段について具体的に解説します。

4-1. 災害時の情報取得手段

正確かつ迅速な情報を得ることが、身を守る第一歩です。

・緊急地震速報・警報アプリ(例:Yahoo!防災速報、NHKニュース防災)

プッシュ通知でリアルタイムに情報を受け取れる

地域設定で家族の住む地域も追加可能

・携帯ラジオ(手回し式や電池式)

停電時でも使用可能。NHKや自治体の情報が入る

長期保存できるので非常用バッグに最適

・テレビ・インターネット

Wi-Fiや電源が使えるうちは有効。

ただし、通信制限に注意

ポイント:通信インフラがダウンした場合を想定し、複数の手段を併用することが大切です。

4-2. 家族の安否確認方法と集合場所の共有

・災害時には家族と連絡が取れなくなることもあります。

以下のような備えをしておきましょう。

「災害用伝言ダイヤル(171)」の使い方を家族で共有

電話番号を使って音声メッセージを残す・聞くことができるサービス

定期的に体験利用が可能(毎月1日・15日など)

・集合場所・避難ルートの事前確認

自宅周辺の避難所を確認し、紙の地図にも記載

子どもにも分かるようにルートを共有

・安否確認カードの作成

子どものランドセルや財布に入れておく

氏名、連絡先、血液型、アレルギー情報などを記載

ポイント:連絡が取れなくなる前提で「会えないことを想定した準備」が不可欠です。

4-3. SNS・アプリの活用法

デジタルツールも非常時に役立ちます。

ただし、使い方を普段から練習しておきましょう。

LINE・Twitter(X):短文での安否連絡に便利。既読機能も有効。

家族共有アプリ(例:Life360、Zenly):GPSで家族の位置を確認可能

災害通知アプリと連携:通知履歴で情報を振り返ることができる

注意:通信が不安定な時には「テキスト中心の連絡」が有効です。

画像や動画は送信に時間がかかるため、避けましょう。

情報を「どう受け取るか」「どう伝えるか」は、災害時の行動に直結します。

家族全員が使い慣れているツールを選び、日頃から活用しておくことが命を守るカギとなります。

5. 在宅避難の準備:自宅を“シェルター”にする方法

災害時、必ずしも避難所に行く必要があるとは限りません。

特に建物の被害が少なく、安全が確保されている場合には「在宅避難」が有効な選択肢となります。

ここでは、自宅を安全な“シェルター”として機能させるために必要な備えを具体的に紹介します。

5-1. 生活インフラが止まったときの備え

災害後、ライフラインが数日〜数週間にわたり停止する可能性があります。

その際に必要なのは、「生活の最低限を自力で維持する準備」です。

電気が止まった場合

ポータブル電源(大容量):照明・スマホ・小型家電を数日間使用可

ソーラーパネル付き充電器:長期化した停電にも対応可能

ガスが止まった場合

カセットコンロとボンベ(3日〜1週間分):調理・お湯の沸騰に活用

ガス警報器の確認と再設置の準備

水道が止まった場合

飲料水の備蓄(1人1日3L×7日が理想)

生活用水(風呂の残り湯や給水タンクの確保)

簡易ろ過装置・携帯浄水器:池や川の水の浄化にも対応可能

ポイント:電気・ガス・水道が止まったときに「どう1週間過ごすか」を家族でシミュレーションしてみましょう。

5-2. 食料備蓄と保存法

在宅避難時は食料の確保が非常に重要です。

買い物ができない、物流が止まるという前提で備える必要があります。

主食類(アルファ米、レトルトご飯、乾麺など)

副菜(缶詰、レトルトおかず、乾燥野菜)

栄養補助食品(エネルギーバー、ナッツ、サプリ)

常温保存可能な飲料(野菜ジュース、豆乳など)

ローリングストック法(普段の食品を少し多めに買い、古いものから消費・補充)

真空パックや乾燥食品の活用で長期保存も可

ポイント:栄養バランスと調理のしやすさを考慮し、加熱不要の食品も用意しておきましょう。

5-3. トイレ・衛生管理の工夫

トイレや清潔環境の確保は、在宅避難における“見えにくいリスク”への対策です。

簡易トイレ(凝固剤+便袋)を1日5回×7日分以上

使い捨てのウェットシートや水不要のシャンプー

ビニール手袋、マスク、消毒用アルコール

6. 防災とプライバシー・防犯の両立

災害時には「安全に避難すること」だけでなく、「その後の生活を守ること」も同じくらい重要です。

特に、避難所や仮住まい、自宅での在宅避難中には、防犯やプライバシーの確保が大きな課題となります。

この章では、防災と同時に考えるべき「防犯・プライバシー対策」について具体的にご紹介します。

6-1. 避難時の防犯対策

災害時は、通常時に比べて治安が不安定になる傾向があります。

空き巣や窃盗のリスクも増加するため、外出や避難の際には以下の対策が重要です。

・玄関・窓の施錠確認を徹底

短時間の避難でも戸締まりを忘れずに

窓ガラスの破損に備えて補強フィルムや雨戸を設置

・在宅避難中の外部からの目隠し

目隠しシートやカーテンで外部から生活の様子を隠す

夜間の照明も最小限にして目立たない工夫を

・貴重品の保管

持ち出し用バッグとは別に、防水・防火の小型金庫に保管

避難所でも財布やスマホは身につけておく

ポイント:災害に便乗した犯罪を防ぐために、「人目に付かず、静かに暮らす」意識を持つことが大切です。

6-2. 自宅のセキュリティと災害対策の融合

防犯と防災を両立させるには、両者に対応した設備や工夫が必要です。

・非常時にも機能するセキュリティ機器

停電中も稼働するバッテリー内蔵の防犯カメラやセンサーライト

スマートロック(停電時は電池で開閉可)で侵入防止

・郵便物や新聞の一時停止

長期間不在時に郵便物が溜まると空き巣に狙われやすい

事前に日本郵便に「不在届」を出しておく

・地域とのつながり

ご近所同士で安否確認や見守りを行う「防災・防犯ネットワーク」構築

町内会の防犯パトロールや連絡網を活用

ポイント:セキュリティを「非常時のための備え」と捉え、日常の暮らしの中で運用しておくことが鍵です。

「災害が起きたあとこそ危険が増す」という現実を理解し、単なる避難だけでなく、その後の安全な生活を守る視点も持ちましょう。

家族や財産を守るためには、防犯・プライバシー対策も防災と同じくらい重要なのです。

7. まとめ

災害はいつ、どこで、どのように発生するかを予測することはできません。

だからこそ、日頃からの「備え」が、家族の命と暮らしを守る最も確実な手段になります。

この記事を通して、2025年現在の世界情勢と災害リスクを踏まえた、住まいに関する防災の基本を紹介してきました。

改めて、以下のポイントを振り返っておきましょう。

安全な住まいづくりの基本

・建物の耐震性を確認し、必要があれば耐震補強を行う

・家具や家電の固定で「室内の安全空間」を確保する

・窓やガラスの飛散防止、火災対策も抜かりなく

非常用持ち出しと在宅避難の両立

・非常用バッグの中身を定期的に見直し、家族の状況に応じてカスタマイズ

・ライフライン停止に備えた「自宅シェルター化」の準備も重要

・食料・水・衛生用品など、生活維持のための備蓄を忘れずに

情報と連絡手段を確保する

・ラジオ、アプリ、SNSなど複数の情報源を持ち、活用できるようにしておく

・家族との安否確認手段・避難ルールを明確にし、普段から共有しておく

防犯・プライバシーへの意識

・災害時にも生活と財産を守るための防犯対策を講じておく

・自宅でも避難所でも、安心して過ごせる環境を整える

最も大切なのは「継続すること」

防災は一度準備すれば終わりではありません。

食料や水の賞味期限、子どもの成長、高齢者の体調変化、テクノロジーの進化など、状況は常に変化します。

だからこそ、年に1回、防災の日(9月1日)などを目安に、家族全員でチェックリストを見直す機会を持ちましょう。

そうした「習慣化」が、いざというときに大きな力を発揮します。

8. 住まいの防災に関するよくある質問

ここでは、読者からよく寄せられる「住まいの防災」に関する疑問について、簡潔かつ実践的に回答します。

Q1. マンションでも地震対策は必要ですか?

A. はい、必要です。

マンションは耐震性が高い設計になっていることが多いですが、室内の家具転倒やガラス飛散のリスクは一戸建てと変わりません。

また、停電や断水の際は上階ほど影響が大きくなるため、非常用水やトイレの備えも重要です。

Q2. 電気自動車(EV)は災害時に役立ちますか?

A. 非常に役立ちます。

EVは大容量バッテリーを搭載しているため、スマートフォンの充電や家電製品の使用に使えます。

V2L(Vehicle to Load)機能があれば、停電時に自宅へ給電することも可能です。

ただし、電力供給が長期停止した場合の再充電手段も検討しておく必要があります。

Q3. 簡易トイレはどれくらい備蓄すればいい?

A. 1人あたり1日5回分×7日分が目安です。

つまり、35回分以上/人は用意しておくと安心です。

使用後に廃棄しやすいよう、防臭袋や蓋付きバケツも併用しましょう。

Q4. 在宅避難における食料の備え方にコツはありますか?

A. 「ローリングストック法」が効果的です。

普段使う食品を少し多めに買い、消費と補充を繰り返すことで、常に新鮮な備蓄を維持できます。

また、加熱不要・水不要で食べられる食品もセットで用意しておくと便利です。

Q5. 防災アプリでおすすめはありますか?

A. 以下のアプリが特に有用です:

Yahoo!防災速報:地域の地震・台風・避難情報がリアルタイムで届く

NHKニュース・防災アプリ:信頼性の高い情報源

特務機関NERV防災:緊急地震速報を即座に通知、ビジュアルもわかりやすい

いずれも無料で利用でき、設定も簡単なので、家族全員のスマホに入れておくと安心です。

Q6. ペットの防災対策で気をつけることは?

A. フードとトイレ用品の備蓄が最優先です。

さらに、ケージ・キャリーバッグ・予防接種証明書のコピーなどをまとめておきましょう。

避難所によってはペット同伴が難しい場合もあるため、ペット受け入れ可能な避難所の確認も忘れずに。