こんにちは、SOUSEIです!

物価高や円安という言葉をよく耳にしますよね。

今回は、そんな物価高や円安についてや節約術を徹底解説致します。

目次

1. 物価高と円安の仕組みとその影響

1-1. 「円安」とは何か?1-2. なぜ物価が上がるのか?

1-3. 家計への影響

2. 住宅事情2025年版 – 今は「買い時」か「待ち時」か?

2-1. 新築・中古住宅価格の推移2-2. 金利と住宅ローンの状況

2-3. 今の購入メリット・デメリット

2-4. 節約テク:リノベーションや賃貸活用も選択肢

3. 家電を買うならいつ?買い替えのタイミングと節約のコツ

3-1. 家電価格の動向と円安の影響3-2. 今注目の省エネ家電と補助金制度

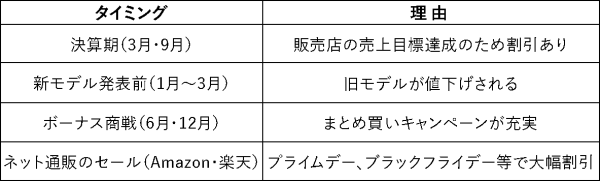

3-3. 安く買うタイミング

3-4. 節約のプロが教える「買い替え判断チェックリスト」

4. 食費を賢く抑える!2025年の買い物&自炊テク

4-1. 食料品価格の上昇傾向とその背景4-2. 業務スーパー・生協・ネット通販の活用術

4-3. 作り置き・冷凍活用術

4-4. 家庭菜園のおすすめと初期費用

5. まとめと今すぐできる節約アクション5選

6. FAQ:2025年の生活費に関するよくある質問

1. 物価高と円安の仕組みとその影響

2025年現在、日本では物価の上昇と円安が家計に大きな影響を与えています。

「毎日の買い物が高く感じる」「海外旅行が遠のいた」「ガソリン代が上がっている」といった実感をお持ちの方も多いでしょう。

この章では、そもそも「円安」とは何か、なぜ物価が上がるのかをわかりやすく解説し、私たちの生活にどのような影響を及ぼしているのかを具体的に見ていきます。

1-1. 「円安」とは何か?

「円安」とは、外国の通貨に対して日本円の価値が下がることを意味します。

例えば、1ドル=100円から1ドル=150円になったとすると、円の価値が下がっている、すなわち「円安」です。

円安になると、海外から輸入する商品の価格が上がります。

なぜなら、同じ1ドルの商品を買うのに、以前より多くの円が必要になるからです。

日本は多くの原材料や食品、エネルギーを海外から輸入しているため、円安は生活コストに直接響きます。

1-2. なぜ物価が上がるのか?

物価が上がる理由は円安だけではありません。

以下のような要因が複合的に絡んでいます:

原材料価格の高騰:世界的なエネルギー危機や食糧不足により、原油や穀物価格が上昇しています。

円安による輸入コスト増:円安により、海外からの輸入品が高くなっています。

人件費の上昇:人手不足により、企業は賃金を上げる必要があり、それが商品価格に反映されています。

物流コストの上昇:国際輸送費も高騰しており、これも物価上昇に拍車をかけています。

円安による輸入コスト増:円安により、海外からの輸入品が高くなっています。

人件費の上昇:人手不足により、企業は賃金を上げる必要があり、それが商品価格に反映されています。

物流コストの上昇:国際輸送費も高騰しており、これも物価上昇に拍車をかけています。

1-3. 家計への影響

具体的に家計にどのような影響が出ているかを分野別に見ていきましょう。

食品

輸入に頼る小麦や大豆、食用油などの価格が上がり、パンや麺類、スナック菓子などが値上げされています。

国内農産物も肥料や飼料のコストが上がっているため、野菜や肉類も高くなっています。

光熱費

電気やガスの料金が値上がりしており、特に電気代は2022年以降ほぼ毎年上昇傾向です。

これは火力発電の燃料であるLNG(液化天然ガス)価格が円安とともに高騰しているためです。

ガソリン・交通費

ガソリン価格も上がっており、車通勤の家庭では出費がかさみます。

公共交通機関も値上げが検討されている地域があります。

輸入品・家電・日用品

外国製の家電や日用品(シャンプー、洗剤、化粧品など)は、円安の影響で価格が上昇しています。

さらに、国内メーカーの商品も材料費や製造コストの上昇により値上げ傾向です。

家計に影響を与える要因を正しく理解することで、無駄な出費を減らし、適切な対策が立てやすくなります。

次章では、特に大きな買い物となる「住宅」に焦点を当てて、今が買い時なのか、それとも待つべきなのかを詳しく解説していきます。

2. 住宅事情2025年版 – 今は「買い時」か「待ち時」か?

人生で最も大きな買い物の一つである「住宅」。

2025年の今、「家を買うのは今がチャンスなのか?それとも様子見が賢明なのか?」という疑問を抱えている方は少なくありません。

この章では、住宅価格やローン金利、住宅政策などの最新事情を整理し、賢い選択をするための視点を提供します。

2-1. 新築・中古住宅価格の推移

2025年現在、住宅価格は全体的に高止まりの傾向にあります。

背景には以下のような要因があります:

建築資材の価格上昇:木材、鉄鋼、セメントなどの原材料が円安や輸送コスト増で高騰。

人件費の上昇:建設業界の人手不足により、人件費が大幅に増加。

都市部の地価高騰:東京都心や政令指定都市では、依然として地価が上昇傾向。

人件費の上昇:建設業界の人手不足により、人件費が大幅に増加。

都市部の地価高騰:東京都心や政令指定都市では、依然として地価が上昇傾向。

特に新築住宅はこれらの影響を直接受けており、価格上昇が顕著です。

一方で、中古住宅市場はエリアや物件によって価格のばらつきがあり、「掘り出し物」も見つかる可能性があります。

2-2. 金利と住宅ローンの状況

日本銀行は2024年にマイナス金利政策を終了し、緩やかな金利上昇を開始しました。

そのため、2025年の住宅ローン金利は以下のような特徴があります:

固定金利型:上昇傾向にあり、2023年より0.3〜0.5%程度高くなっている。

変動金利型:依然として低水準を維持しているが、将来的な上昇リスクあり。

つまり、今後さらに金利が上がる可能性を考慮すると、借入は早めの方が有利なケースもありますが、「無理な借り入れ」は禁物です。

2-3. 今の購入メリット・デメリット

メリット

・今後の金利上昇を見越せば、今がローン契約の好機。

・住宅ローン控除や補助金制度がまだ活用できる。

・中古市場で掘り出し物が出ているケースも。

デメリット

・物件価格自体が高騰しており、割高感がある。

・リフォーム・修繕費も高騰している。

・円安・物価高で将来の生活費が不透明。

2-4. 節約テク:リノベーションや賃貸活用も選択肢

住宅購入が難しいと感じた場合、リノベーションや賃貸住宅の有効活用も選択肢となります。

リノベーション住宅:築年数が古くても、内装や設備を更新すれば新築同様の快適さが手に入る。

補助金制度を活用すれば費用も抑えられる。

定期借家契約などの賃貸:一定期間のみの居住を前提にすれば、賃料が安く抑えられるケースも。

シェアハウスやサブスクリプション住宅:柔軟な住まい方が可能で、生活コストを抑えることも。

住宅は「今すぐ必要か?」「将来どう暮らしたいか?」を基に判断することが大切です。

焦らず情報を収集し、自分にとって最適な選択肢を探すことが節約にもつながります。

3. 家電を買うならいつ?買い替えのタイミングと節約のコツ

家電製品は日々の暮らしを支える必需品ですが、その価格や性能には「買い時」が存在します。

2025年の家電市場は、円安とエネルギー価格の高騰により、特に輸入部品に依存する製品の価格が上昇しています。

この章では、今注目の省エネ家電、買い替えのベストタイミング、そして賢く節約するためのポイントを解説します。

3-1. 家電価格の動向と円安の影響

2025年現在、多くの家電メーカーが価格改定を余儀なくされています。

理由は主に以下の通りです:

輸入部品のコスト上昇:マイクロチップや液晶パネルなど、海外からの調達に円安の影響。

エネルギー価格の高騰:製造や輸送コストが上がり、その分が製品価格に転嫁。

物価高による販売管理費の増加:物流、人件費、保管コストも影響。

結果、冷蔵庫やエアコン、洗濯機など大型家電は数年前より2〜3割高くなっている機種もあります。

3-2. 今注目の省エネ家電と補助金制度

節約の観点から注目すべきは、電気代が抑えられる「省エネ家電」です。

初期費用は高くても、数年単位で見ると電気代で元が取れるケースが多くあります。

おすすめ省エネ家電:

エアコン(高効率インバータ式):最新モデルは年間1万円以上の節電効果も。

冷蔵庫(インバーター搭載・真空断熱材使用):旧型と比べ年間数千円の電気代差。

LED照明:長寿命で消費電力が大幅に少ない。

さらに、各自治体では省エネ家電の買い替えに対する補助金制度を設けている場合があります。

購入前には住んでいる市区町村の制度を必ずチェックしましょう。

3-3. 安く買うタイミング

家電はいつ買っても同じ…というわけではありません。

以下のような「狙い目タイミング」があります。

3-4. 節約のプロが教える「買い替え判断チェックリスト」

以下の項目に複数当てはまれば、買い替えを検討する価値ありです。

・修理費用が購入費の半額以上かかる

・10年以上使っており、電気代が高い

・使用中に異音・異臭・異常加熱がある

・最新モデルと比べて機能が著しく劣る

・補助金が使える機会がある

「今買うべきか、待つべきか?」かは価格だけでなく、電気代と安全性、補助制度まで考慮して総合的に判断しましょう。

4. 食費を賢く抑える!2025年の買い物&自炊テク

2025年の食料品価格は、依然として上昇傾向にあります。

特に輸入に頼る食材や、エネルギーコストに影響される商品は高値が続いており、「節約したいけれど、食の質は落としたくない」というジレンマを抱える家庭も多いでしょう。

この章では、買い物の工夫から自炊テクニック、家庭菜園まで、今すぐ使える食費節約術を詳しく解説します。

4-1. 食料品価格の上昇傾向とその背景

2025年の食料品価格は、2020年代初頭と比べて平均10〜20%上昇しています。

特に以下の品目が高騰傾向です:

・小麦製品(パン、パスタ、菓子など)

・油類(サラダ油、ごま油など)

・肉類(特に牛・鶏)

・加工食品(冷凍食品、レトルト)

これは主に、円安による輸入コスト増、原材料高騰、輸送費の上昇、そして物流の人手不足によるものです。

4-2. 業務スーパー・生協・ネット通販の活用術

業務スーパー

・冷凍野菜や冷凍肉、調味料が大容量でコスパ◎

・冷凍保存しやすい商品を中心に購入し、無駄を防ぐ

生協(コープ)

・まとめ買いに便利で、品質が安定している

・割引キャンペーンや特売商品もチェック

ネット通販

・Amazon・楽天・LOHACOなどで「定期便割引」を活用

・セール時に日持ちする食品(米・パスタ・缶詰)をまとめ買い

4-3. 作り置き・冷凍活用術<

作り置きのメリット

・毎日の調理時間が短縮され、光熱費も削減

・まとめて買って調理すれば食材ロスが減る

実践テクニック

・週末に3〜4日分のおかずを作って冷蔵・冷凍保存

・鶏むね肉やひき肉などの「安くて汎用性が高い食材」を中心にメニュー構成

・シリコン保存袋や耐熱容器を活用して、洗い物も最小限に

冷凍保存のポイント

・小分けにして冷凍することで解凍ムラを防止

・生野菜も「下茹で→冷凍」すれば長持ち

4-4. 家庭菜園のおすすめと初期費用

近年、節約と防災の観点からベランダ菜園や室内栽培が注目されています。

始めやすい野菜

小松菜、リーフレタス、水菜、バジル(初心者向け)

ミニトマト、ししとう、ピーマン(プランター向き)

初期費用の目安

・プランター:約1,000〜2,000円

・土・肥料:約1,000円程度

・種・苗:約500〜1,000円

→ 合計:3,000〜5,000円でスタート可能

収穫した野菜はサラダや味噌汁、炒め物に活用でき、日々の買い物の回数や出費を抑える効果があります。

食費の節約は「我慢」ではなく、「仕組みづくり」がカギです。

使える制度や便利なサービス、ちょっとした手間の積み重ねで、大きな節約効果を得ることが可能です。

5. まとめと今すぐできる節約アクション5選

ここまで、2025年の物価高・円安の影響と、それに対応する具体的な節約術を分野ごとに紹介してきました。

この章では、今日からでも実行可能な「節約アクション」を5つ厳選してお届けします。

大切なのは、「無理なく続けられる方法」で生活を見直すことです。

■ アクション1:固定費の見直しを最優先に

節約の基本は「固定費の削減」です。

毎月自動的に出ていくお金こそ、見直せば最も効果が高いポイントです。

スマホ:格安SIMに変更

サブスク:使っていないサービスを解約

保険:本当に必要な保障内容だけに絞る

電気・ガス:セット契約や乗り換えで安くなるプランを検討

■ アクション2:住宅費は「買う」「借りる」以外も視野に

住宅は最大の固定費。

購入だけでなく、リノベーションやシェアハウスなど柔軟な住まい方を検討することでコストを抑えられます。

・中古×リノベで新築並みの住み心地を低価格で

・短期的には定期借家契約などで賃料を下げる

・転勤族や単身者には家賃サブスクサービスも選択肢

■ アクション3:家電は「性能×電気代」で判断する

価格だけでなく、年間の電気代や補助金対象かで選ぶのが節約のコツです。

・高効率モデルは初期費用が高くても、数年で元が取れる

・旧モデルは型落ちでも性能十分な場合も

・購入タイミングを「決算期」や「大型セール」に合わせて

■ アクション4:食費は「管理・計画・自炊」がキーワード

無理に削るのではなく、「無駄をなくす」ことが節約の第一歩です。

・週1回のまとめ買い+作り置きで外食依存を減らす

・家庭菜園やふるさと納税で食材を確保

・使い切りレシピ・冷凍保存術でロスゼロへ

■ アクション5:節約の「見える化」でモチベーションUP

節約は目に見えにくいため、家計簿アプリやノートで見える化することが継続のカギです。

・Zaim、マネーフォワードMEなどのアプリを活用

・項目ごとの月間支出を「見える化」して改善点を発見

・家族と共有することで節約意識を高める

2025年の物価高・円安は避けられない現実ですが、それに対応する方法はたくさんあります。

無理のない方法で生活を見直し、支出をコントロールすることで、将来への不安を軽減できます。

節約は「守る」だけでなく、自分や家族の生活の質を守るための工夫です。

ぜひ、できることから一つずつ始めてみてください。

物価高と円安という環境の中でも、情報を味方にして行動すれば、家計は守れます。

「今できること」を着実に実行して、将来に備えていきましょう。

小さな節約が、大きな安心につながる時代です。

6. FAQ:2025年の生活費に関するよくある質問

Q1:今、住宅を買うのは本当に損ですか?

A:一概に「損」とは言えません。

住宅価格は高騰していますが、金利はまだ歴史的には低水準です。

将来的に金利が上がるリスクや、住宅ローン控除の縮小も考慮すると、条件が整っていれば購入は検討に値します。

ただし、「今すぐ必要か?」「無理のない返済計画か?」をしっかり見極めましょう。

Q2:今後もっと物価は上がるのでしょうか?

A:中長期的には「緩やかな上昇」が続く可能性があります。

世界的なインフレ傾向、エネルギー価格の変動、円安の長期化など、複数の要因が物価を押し上げています。

ただし、政府や日銀の政策によっては一時的な安定も見込まれます。

価格に一喜一憂せず、生活の「仕組み」を整えることが大切です。

Q3:賢い家電の買い方を教えてください

A:3つのポイントを押さえるのがコツです。

・買い時を狙う(決算期・型落ち・セール)

・補助金やエコポイント制度を活用

・年間電気代も含めて「総コスト」で判断

高効率な省エネ家電は、数年後には「買い替えないと損」になるケースも多いため、先を見据えて検討しましょう。

Q4:家計管理で一番意識すべきポイントは?

A:「固定費の見直し」と「支出の見える化」が最重要です。

変動費(食費・日用品)ばかりを節約しても限界があります。

スマホ代・保険・家賃・サブスクなど、「毎月変わらず出ていくお金」を中心に見直し、家計簿アプリなどで支出を可視化することで、無駄を見つけやすくなります。

Q5:食費を月にいくら以内に収めるのが理想?

A:一般的には「手取り収入の15〜20%以内」が目安とされています。

例えば手取り月25万円の家庭であれば、3.7万〜5万円が理想ラインです。

作り置き、自炊、ふるさと納税の活用、買い物リストの徹底などで、ストレスなくこのラインに収めることが可能です。