こんにちは、SOUSEIです!

秋の関西は、空気が澄み、日中は過ごしやすく、夜はほんのり涼しさを感じる季節です。

特に奈良と大阪は、古代から続く伝統行事と地域に根づいた祭りが集中しており、まさに「祭りの季節」と呼ぶにふさわしい時期です。

2025年の秋も、岸和田の勇壮なだんじり祭、四天王寺のお彼岸法要、奈良の幻想的な燈花会や雅な采女祭、さらには世界的にも注目される正倉院展まで、多彩なイベントが予定されています。

このブログ記事では、

2025年の秋祭りカレンダー(9月〜11月)

代表的な行事の詳しい解説(だんじり・彼岸会・燈花会・采女祭・正倉院展・鹿の角きり ほか)

実際の訪問に役立つ「モデルコース」や「持ち物・混雑回避のコツ」

を順に紹介していきます。

観光で訪れる方はもちろん、地元の方でも「今年はここを見に行こう」と計画を立てるのに役立つはずです。

まずは次章で、2025年の秋祭りカレンダー(奈良・大阪)を月ごとに整理していきましょう。

目次

1. 2025年・秋の主な開催カレンダー(9〜11月の概観)

1-1. 9月:祭りの幕開け — 岸和田だんじり祭(9月祭礼)&お彼岸の行事(大阪)1-2. 10月:伝統と雅が交差 — 岸和田だんじり(10月祭礼)・采女祭・堺まつりなど

1-3. 10月下旬〜11月上旬:文化的展覧 — 第77回 正倉院展(奈良国立博物館)

1-4. 11月:自然と伝統の交差点 — 鹿の角きり(奈良)

2. だんじり完全ガイド(大阪)

2-1. 岸和田だんじり祭(9月祭礼)2-2. 岸和田だんじり祭(10月祭礼:山手地区)

2-3. だんじり関連イベント・派生文化

2-4. 観覧の心得(安全・マナー)

3. お彼岸の過ごし方(大阪)

3-1. お彼岸とは?3-2. 四天王寺・秋季彼岸会

3-3. 参拝マナーと持ち物

3-4. 混雑回避のコツ

4. 灯火の夜を歩く(奈良・なら燈花会)

4-1. なら燈花会とは?4-2. 会場別の見どころ

4-3. 写真撮影のコツ

4-4. 雨天時の対応

4-5. なら燈花会と奈良の夜の楽しみ

5. 奈良の秋行事ピックアップ

5-1. 采女祭(猿沢池・采女神社)5-2. 正倉院展(奈良国立博物館)

5-3. 鹿の角きり(春日大社境内・鹿苑)

6. 大阪の秋行事ピックアップ

6-1. 堺まつり6-2. その他の秋の行事(大阪)

6-3. 鑑賞・参加のポイント

7. 実用ミニガイド

7-1. 服装と持ち物7-2. 子連れ・高齢者連れのポイント

7-3. 安全とマナー

8. まとめ

1. 2025年・秋の主な開催カレンダー(9〜11月の概観)

秋の到来とともに、奈良と大阪では伝統・文化・自然を体感できる多彩なイベントが目白押し。

まずは月ごとに主要行事を整理し、旅行や計画にあたっての「秋カレンダー」をわかりやすく解説します。

1-1. 9月:祭りの幕開け — 岸和田だんじり祭(9月祭礼)&お彼岸の行事(大阪)

岸和田だんじり祭(9月祭礼)

開催日

試験曳き:9月7日(日)、9月12日(金)14:00〜16:00

宵宮:9月13日(土)6:00〜22:00

本宮:9月14日(日)9:00〜22:00

宵宮:9月13日(土)6:00〜22:00

本宮:9月14日(日)9:00〜22:00

見どころ

岸和田地区・春木地区が舞台となり、繊細かつ豪快な「やりまわし」と夜の提灯が芸術的に融合した光景が楽しめます。

備考

交通規制が大掛かりに敷かれるため、車より公共交通機関の利用がベターです。

秋のお彼岸(四天王寺などの法要・お参り)

なお、お彼岸は例年9月下旬にあたる時期に、四天王寺では「秋季彼岸会」が行われます。

法要に並行して、露店や特別参拝などが企画されるため、宗教的・文化的体験としても見逃せません。正確な2025年の日程は公式発表後に追記予定です。

1-2. 10月:伝統と雅が交差 — 岸和田だんじり(10月祭礼)・采女祭・堺まつりなど

岸和田だんじり祭(10月祭礼)

開催日

試験曳き:10月5日(日)13:00〜17:00

宵宮:10月11日(土)6:00〜22:00

本宮:10月12日(日)7:00〜22:00

宵宮:10月11日(土)6:00〜22:00

本宮:10月12日(日)7:00〜22:00

特徴

こちらは主に「山手地区」(旭・太田・修斎・南掃守・八木・山直・山直南・山滝地区など)で展開され、地域ごとに趣が異なるだんじり文化を味わえます。

奈良の雅・采女祭(10月中ほどの開催が多い)

猿沢池・采女神社を舞台に、雅やかな儀式衣装とともに日本の古典美を感じる「采女祭」。

2025年も10月中旬〜下旬に開催される見通しですが、詳細日程は公式発表を確認次第、追記します。

堺まつり(10月開催)

堺市で開催される「堺まつり」は、鉄砲隊の演舞やふとん太鼓、大茶会など、地域文化の振興と市民参加型の賑わいが特徴です。

例年10月上〜中旬にかけて開催されており、こちらも2025年の日程は追って補足します。

1-3. 10月下旬〜11月上旬:文化的展覧 — 第77回 正倉院展(奈良国立博物館)

会期:2025年10月25日(土)〜11月10日(月)、会期中無休

開館時間:平日 8:00〜18:00、金土日祝は〜20:00まで。入館は閉館の60分前まで。

見どころ:67件(うち初出陳6件)の宝物が展示されています。

中でも「蘭奢待(黄熟香)」や「平螺鈿背円鏡」「瑠璃坏」などが注目。

1-4. 11月:自然と伝統の交差点 — 鹿の角きり(奈良)

開催概況:例年11月上旬、春日山原始林で行われる鹿の角きり行事は、1日5回のプログラムが展開されます。

時間帯ごとに入れ替え制で観覧可能です。

観覧料:大人(中学生以上)1,000円、小学生500円。

事前販売はなく、当日券のみ。愛護会会員・障がい者割引あり。

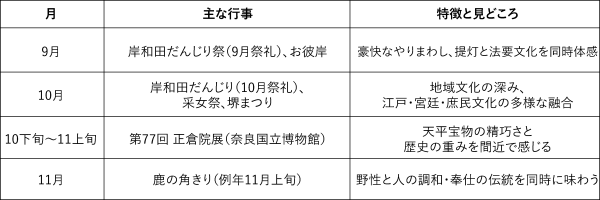

カレンダー一覧(概要表)

このように、奈良・大阪の「秋」は文化・歴史・自然が豊かに交錯する驚きの季節です。

2. だんじり完全ガイド(大阪)

大阪・岸和田の「だんじり祭」は、関西の秋祭りの代名詞ともいえる存在です。

重さ約4トンもの地車(だんじり)を曳き回し、町の辻で方向転換する「やりまわし」の迫力は、国内外から観光客を惹きつける大イベント。

ここでは、9月祭礼・10月祭礼の違いや、観覧のコツ、関連行事までまとめます。

2-1. 岸和田だんじり祭(9月祭礼)

基本情報(2025年)

試験曳き:9月7日(日)、9月12日(金)14:00〜16:00

宵宮:9月13日(土)6:00〜22:00

本宮:9月14日(日)9:00〜22:00

宵宮:9月13日(土)6:00〜22:00

本宮:9月14日(日)9:00〜22:00

岸和田市公式HP

見どころ

・やりまわし

コーナーを勢いよく曲がる瞬間は、祭りの象徴的なシーン。

特に「カンカン場」や「堺町交差点」は観覧客が多く集まる名所。

・夜の提灯曳行

日没後、数百個の提灯が灯されただんじりが進む光景は幻想的。

昼の豪快さと対照的で、静かな美しさがあります。

・観覧エリア

混雑を避けたい場合は、市役所前や駅から少し離れた住宅街のコースがおすすめ。

広角で写真を撮りたい方は「岸和田城周辺」からの観覧が穴場です。

・交通と混雑回避

南海本線「岸和田駅」「春木駅」から徒歩圏内。

祭り当日は大規模な交通規制があるため、自動車利用は推奨されません。

2-2. 岸和田だんじり祭(10月祭礼:山手地区)

基本情報(2025年)

試験曳き:10月5日(日)13:00〜17:00

宵宮:10月11日(土)6:00〜22:00

本宮:10月12日(日)7:00〜22:00

宵宮:10月11日(土)6:00〜22:00

本宮:10月12日(日)7:00〜22:00

特徴

開催地区は「山手エリア」(旭・太田・修斎・南掃守・八木・山直・山直南・山滝など)。

9月祭礼に比べて観客が少なく、地元感の強い雰囲気。

迫力はそのままに、より「地域の秋祭り」を味わえるのが魅力。

鑑賞ポイント

試験曳き(本番前の練習)を見学できるのは、10月祭礼ならでは。人混みが比較的少なく、写真撮影にも最適。

2-3. だんじり関連イベント・派生文化

岸和田以外にも、大阪南部には「だんじり系」の祭りが数多くあります。

堺市・百舌鳥八幡宮月見祭(ふとん太鼓)

豪華な布団を積み上げた太鼓台を担ぐ勇壮な祭礼。

だんじりと並ぶ堺の代表的秋祭り。

貝塚市・だんじり祭

岸和田と同じく、町ごとにだんじりを曳き回す伝統が残る。

規模はやや小さいが観客との距離が近く、臨場感あり。

2-4. 観覧の心得(安全・マナー)

立ち位置

やりまわしの際は非常に危険。

警備員や町会スタッフの指示に従うこと。

子ども連れの場合

抱っこや肩車は避け、柵の内側に近寄らないよう注意。

撮影マナー

フラッシュ撮影は曳き手の視界を妨げるため厳禁。

だんじり祭は「豪快」「熱気」「芸術性」を兼ね備えた大阪の秋の象徴です。

9月と10月の二度にわたって開催されるので、旅行日程に合わせてどちらか—or両方を体験するのもおすすめです。

3. お彼岸の過ごし方(大阪)

日本の秋の行事として欠かせないのがお彼岸です。

特に大阪・四天王寺の「秋季彼岸会(ひがんえ)」は、西に沈む夕日を拝む「日想観(にっそうかん)」の名所として知られ、毎年多くの参拝者で賑わいます。

ここでは、お彼岸の意味から、四天王寺での参拝の仕方、実際に訪れる際のポイントまでを整理します。

3-1. お彼岸とは?

お彼岸は、春と秋の年2回、春分・秋分の日を中心とした前後7日間のことを指します。

仏教では「彼岸=悟りの世界」「此岸=私たちが生きる迷いの世界」とされ、昼と夜の長さが等しくなるこの時期は、修行や供養にふさわしいと考えられてきました。

2025年の秋分の日は 9月23日(火・祝)。

したがって、2025年秋のお彼岸は

彼岸入り:9月20日(土)

中日:9月23日(火・祝)

彼岸明け:9月26日(金)

となります。

3-2. 四天王寺・秋季彼岸会

開催概要

場所:四天王寺(大阪市天王寺区)

行事:法要・万燈供養・先祖供養の受付・露店

見どころ:「西門(石の鳥居)」から夕日を拝む「日想観」

四天王寺は聖徳太子が建立した日本最古級の寺院で、古くから「西の浄土」を信じる人々の信仰の場でした。

秋分の夕日が西門の鳥居と一直線に重なる光景は、極楽浄土を象徴するものとされます。

雰囲気

境内には多数の露店が並び、参拝とともに縁日のような賑わいが楽しめます。

法要では僧侶の読経が響き、厳かな空気と市井の活気が同居する独特の雰囲気です。

3-3. 参拝マナーと持ち物

基本マナー

数珠を持参し、合掌の姿勢で心静かに参拝する。

線香や花を供える場合は、境内の売店や参道の花屋で入手可能。

持ち物の目安

数珠(なくても可だがあると正式)

線香・供花(現地で購入可能)

歩きやすい靴(境内は砂利道が多い)

季節柄、昼は暑く夜は肌寒いので薄手の羽織りもの

3-4. 混雑回避のコツ

一番混雑するのは中日(秋分の日)の夕刻。

日想観のため、数千人規模で人が集まります。

ゆったり参拝するなら、彼岸入り直後(20日)か彼岸明け直前(26日)の平日午前中が狙い目。

日想観を狙う場合は、西門前に1時間以上前から場所取りをしておくと安心です。

お彼岸は「先祖を供養する仏教行事」であると同時に、四天王寺では大阪らしい賑わいとともに体験できる特別な時間です。

2025年は9月20日から26日まで、旅行者にとっても日程を合わせやすい週末・祝日が含まれています。

静寂と賑わい、信仰と観光が交差する「大阪のお彼岸」を、ぜひ体験してみてください。

4. 灯火の夜を歩く(奈良・なら燈花会)

奈良の夏から秋への入口を彩るのが、「なら燈花会(とうかえ)」です。

毎年8月上旬に奈良公園一帯で行われる灯りの祭典ですが、残暑が和らぐ頃に開催されることから、旅行者にとっては「秋の始まりを告げる風物詩」として親しまれています。

4-1. なら燈花会とは?

起源:1999年に始まった市民参加型の灯りイベント。

意味:「燈花」とは、ろうそくの火の先にできる花の形を指し、吉兆の印とされています。

規模:奈良公園一帯に約2万本のろうそくが並び、幻想的な夜を演出します。

例年8月5日〜14日頃に開催されるため「夏の行事」と分類されますが、日没後に広がる涼やかな灯りは、秋の夜長への橋渡しとしても格別です。

4-2. 会場別の見どころ

浅茅ヶ原会場

一面の芝生にろうそくが広がる、燈花会のメインエリア。

遠くに浮かぶ五重塔とともに撮影できるため、最も人気が高い撮影スポット。

浮見堂(鷺池)

水面に映る灯りが幻想的。

三脚を使えないため、手持ちでブレないよう工夫が必要。

春日野園地

広大な空間に配置された光の点々が、星空のように広がる会場。

家族連れやカップルでゆったり散策するのに向いています。

4-3. 写真撮影のコツ

三脚は基本的に使用禁止(混雑や安全確保のため)。

手ブレ防止のため、スマホならナイトモードを活用。

人混みを避けるには、会場オープン直後または終了間際を狙うのがおすすめ

4-4. 雨天時の対応

雨が強い場合は中止または規模縮小されることがあります。

小雨時は実施されるケースもあるため、必ず公式SNSや公式HPで開催可否を確認しましょう。

足元が滑りやすいため、スニーカーやサンダルではなく滑りにくい靴が安全です。

4-5. なら燈花会と奈良の夜の楽しみ

燈花会の前後に東大寺や春日大社を参拝すると、昼と夜の雰囲気の違いを体感できます。

奈良町では夜間営業を行うカフェや飲食店もあり、イベントとセットで楽しむのがおすすめ。

なら燈花会は「ろうそくの光」と「古都奈良の景観」が融合する、全国でも珍しい規模の灯りの祭典です。

夏の終わりと秋の始まりを告げるこのイベントを体験すれば、奈良の秋祭りの魅力をより深く感じることができるでしょう。

5. 奈良の秋行事ピックアップ

奈良は「古都の秋」を象徴する行事が数多く行われます。

なかでも有名なのが、雅やかな采女祭、世界的に注目される正倉院展、そして奈良公園の鹿と人の共生を象徴する鹿の角きりです。

それぞれ特色が異なり、訪れる人にまったく違う感動を与えてくれます。

5-1. 采女祭(猿沢池・采女神社)

概要

開催時期:例年9月または10月上旬(2025年は9月28日(日)予定、公式発表を要確認)

会場:猿沢池、采女神社(奈良市登大路町)

行事の流れ

猿沢池畔の采女神社で神事が行われる

雅楽や舞楽とともに、花扇を供える儀式

池に浮かべた龍頭船が灯火の中をゆるやかに進む

鑑賞ポイント

夜の猿沢池に灯る行灯と龍頭船は幻想的。

東大寺や興福寺を背景にした古都ならではの雰囲気を堪能できます。

5-2. 正倉院展(奈良国立博物館)

概要

会期:2025年10月25日(土)〜11月10日(月)

会場:奈良国立博物館

展示数:67件(うち初出陳6件)

正倉院展公式サイト

見どころ

天平文化の粋を伝える宝物が毎年一部公開される特別展。

香木「蘭奢待」、螺鈿細工の鏡や器など、正倉院宝物の中から選りすぐりが展示されます。

今年は青い瑠璃の器「瑠璃坏」や、華やかな「平螺鈿背円鏡」が注目されています。

鑑賞のコツ

入館待ちの行列は毎年1〜2時間に及ぶことも。

午前8時の開館直後か、閉館2時間前が比較的空いています。

金・土・日・祝は夜20時まで開館しているので、夕方からの入館がおすすめ。

5-3. 鹿の角きり(春日大社境内・鹿苑)

概要

開催時期:例年11月上旬(2025年も同時期予定)

会場:春日大社境内・鹿苑

料金:大人1,000円、小学生500円(当日券のみ)

行事の意味

奈良公園の鹿は「神の使い」とされてきました。

秋の発情期に鹿同士が角で争うのを防ぐため、保護と安全の目的で角を切ります。

300年以上続く伝統行事であり、鹿と人との共生を象徴しています。

見どころ

白装束の「勢子(せこ)」が鹿を追い込み、角を切り落とす一連の流れ。

迫力と同時に、鹿が無事に保護されていく安堵感も味わえます。

観覧のコツ

観覧エリアは柵に囲まれていますが、早めに入場すると前列で見られる可能性が高いです。

鹿の動きが激しいため、望遠レンズよりも広角気味での撮影がおすすめ。

小さな子ども連れの場合は、鹿の動きに驚かないよう注意を。

奈良の秋行事は、雅(采女祭)・知(正倉院展)・野性(鹿の角きり)という、まったく異なる魅力を体験できます。

いずれも一度は訪れる価値があり、組み合わせ次第で文化と自然を同時に楽しめるのが奈良の秋の奥深さです。

6. 大阪の秋行事ピックアップ

大阪の秋祭りといえば「だんじり」が有名ですが、それ以外にも地域色豊かなイベントが多数開催されます。

なかでも代表格が堺まつり。南大阪の歴史と文化を凝縮したこの祭りを中心に、秋の大阪の魅力を紹介します。

6-1. 堺まつり

概要

開催時期:例年10月中旬の土日(2025年は10月18日(土)・19日(日)予定、要公式確認)

会場:堺市・大小路筋、ザビエル公園周辺

見どころ

大パレード

鉄砲隊の火縄銃演武、ふとん太鼓、地元団体による山車や演奏などが一堂に会します。

「南蛮貿易」「千利休」「与謝野晶子」など、堺ゆかりの歴史人物をテーマにした演出も登場。

ふとん太鼓

巨大な太鼓の上に布団を重ねた独特の山車。

男性たちが担ぎ上げ、力強く練り歩く姿は迫力満点。

堺大茶会

千利休ゆかりの地・堺ならではの催し。

市内各所の寺院で行われ、一般参加も可能。

抹茶と和菓子を味わいながら茶の湯文化に触れられます。

6-2. その他の秋の行事(大阪)

今宮戎神社「秋祭り」

商売繁盛の神様・戎さんを祀る神社。

正月の「十日戎」が有名ですが、秋にも地域色豊かな神事が行われます。

住吉大社「住吉祭(夏越祓後祭)」の余韻

7月末の住吉祭が終わると、大阪の人々は「夏が終わり秋が来る」と感じます。

秋には月次祭や例大祭があり、地域信仰を肌で感じられる機会。

河内・泉州エリアの地車(だんじり)祭り

岸和田以外にも、貝塚・泉大津・和泉市など各地でだんじり祭りが開催されます。

観客は少なめで、よりローカルな熱気を楽しめます。

6-3. 鑑賞・参加のポイント

混雑対策:堺まつりの大パレードは沿道が非常に混雑します。

座って鑑賞したい場合は、開始1時間以上前に場所取りを。

交通アクセス:南海高野線「堺東駅」または南海本線「堺駅」が便利。

参加型イベント:茶会や体験コーナーもあり、観光客でも気軽に参加できます。

大阪の秋は、岸和田だんじりだけでなく、堺まつりや各地域の地車行事によっても彩られています。

豪快さ(だんじり)・歴史(堺大茶会)・地域色(ふとん太鼓)と、多層的な文化を楽しめるのが魅力です。

7. 実用ミニガイド

秋の奈良・大阪の祭りを安心して楽しむためには、事前の準備が欠かせません。

ここでは服装や持ち物、子連れや高齢者連れの注意点、さらに安全面のマナーまでをまとめます。

7-1. 服装と持ち物

服装

昼夜の寒暖差:9月は昼30℃近く、夜は20℃前後まで冷え込むことも。

10月〜11月はさらに冷え込み、夜は15℃を下回ります。

→ 薄手の長袖シャツに、羽織れるジャケットやカーディガンを持参すると快適。

靴:だんじり・堺まつりは立ち見が多いため、スニーカーなど歩きやすい靴が必須。

奈良公園は砂利道が多いのでパンプスは不向きです。

持ち物リスト

・携帯用モバイルバッテリー(長時間の外出・写真撮影用)

・折り畳み傘(秋は突然の雨が多い)

・ウェットティッシュ(露店や屋台で便利)

・レジャーシート(子ども連れなら場所取りや休憩に役立つ)

・小銭(線香・供花購入、屋台利用のため)

7-2. 子連れ・高齢者連れのポイント

トイレの位置を事前確認

岸和田だんじり:駅・市役所周辺に仮設トイレあり

奈良公園:観光案内所や春日大社境内に公衆トイレあり

休憩所

四天王寺は境内ベンチ多数

正倉院展は入館前後に休憩コーナーあり

ベビーカー利用

大混雑するだんじり祭や堺まつりではベビーカーは非推奨。

抱っこひも利用が安心。

7-3. 安全とマナー

だんじり祭

やりまわしの際は危険なので、警備員の指示に従うこと。

道路最前列は特に接触事故の可能性があるため、子どもは必ず後列に。

燈花会・彼岸会

ロウソクが点る会場では、衣服の袖や荷物の火気に注意。

撮影はフラッシュ禁止。

正倉院展

展示品保護のため、館内は飲食禁止・フラッシュ撮影禁止。

混雑時はベビーカー持ち込み不可エリアが設けられることがあります。

秋の奈良・大阪の祭りは、服装や持ち物に少し気を配るだけで快適さが格段に向上します。

服装:重ね着+歩きやすい靴

持ち物:モバイルバッテリー・雨具・小銭

子連れ/高齢者連れ:トイレ・休憩所の把握が最優先

安全マナー:火気・だんじり接近時・展示室内での注意

これらを意識すれば、祭りを安心して満喫できます。

8. まとめ

奈良と大阪の秋祭りは、単なる観光イベントではなく、地域の暮らしや信仰が現代に息づく証です。

だんじりの熱狂に心を揺さぶられ、四天王寺で先祖を偲び、燈花会の灯りに癒され、正倉院展で千年の時を超え、鹿の角きりで自然との共生を実感する。

こうした多彩な体験を重ねることで、2025年の秋は一層特別な時間になるでしょう。

皆さんもぜひ、この秋は奈良と大阪を歩き、古都と都市の秋の響宴を体験してください。