こんにちは、SOUSEIです!

日本の四季の中でも、特に生活に大きな影響を与える季節現象の一つが「梅雨(つゆ)」です。

梅雨とは、初夏にかけて日本列島を覆う「梅雨前線(ばいうぜんせん)」の影響で、曇りや雨の日が続く期間を指します。

毎年5月下旬から7月中旬にかけて訪れ、湿度が高く、天候が不安定になるのが特徴です。

特に関西地方では、都市部の人口密度が高く、日常生活や通勤、観光などに与える影響も大きいため、梅雨入りの時期は多くの人にとって関心の高い話題となっています。

2025年も例外ではなく、気候変動の影響を受ける中で、「今年の梅雨入りは早いのか?遅れるのか?」「雨量はどのくらいか?」といった疑問がすでに飛び交っています。

特にここ数年は、異常気象や集中豪雨が各地で問題となっており、梅雨=雨の季節というよりは「災害リスクの高い季節」としての認識も強まってきています。

このブログでは、まず2025年の関西地方の梅雨入り予想を最新の気象データをもとにご紹介し、過去の傾向と比較しながら、生活にどう備えるべきかを解説します。

さらに、雨の季節を少しでも快適に、そして楽しく過ごすためのヒントもお届けします。

目次

1. 2025年の梅雨入り予想(関西地方)

2025年5月現在、気象庁および複数の民間気象会社(ウェザーニューズ、tenki.jpなど)は、今年の梅雨入りについての予測を発表しています。

関西地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県)は例年、6月上旬に梅雨入りすることが多く、

1-1. 2025年は「やや早め」の梅雨入り予想

2025年の予想によると、

この予想の根拠となっているのは、以下のような気象的要因です。

・4月後半から5月上旬にかけて太平洋高気圧の張り出しが例年よりやや強く、湿った空気が南から流れ込みやすい状態が続いている。

・フィリピン付近の海水温が高く、これに伴う対流活動の活発化が、梅雨前線を北上させやすくしている。

・ラニーニャ現象が収束傾向にあることで、全体的に偏西風の蛇行が落ち着き、季節の進みがスムーズに。

ただし、梅雨入りの時期はあくまで予想であり、確定的なものではありません。

前線の位置や発達の仕方、地域ごとの降雨の有無などを総合的に判断して、気象庁は「梅雨入りしたと見られる」という表現で発表します。

実際のところ、毎年この表現には数日から1週間程度のずれが生じることもあります。

1-2. 平年との比較

過去の統計によると、

2025年が仮に6月3日ごろに梅雨入りした場合は、ごく平均的か、やや早めの梅雨入りとなります。

1-3. 気候変動の影響は?

近年の梅雨の特徴として、「梅雨入りや梅雨明けのタイミングが読みづらくなってきている」「期間は短いが、集中的に大雨が降る」といった傾向が見られます。

これには地球温暖化に伴う大気の不安定化や、海水温の上昇による前線の活発化が関係しているとされます。

そのため、たとえ梅雨入りが早くても、必ずしも「雨の期間が長い」とは限りません。

むしろ、短期間に大量の雨が降る「集中豪雨型の梅雨」になる可能性があるため、早い段階での備えが求められます。

2. 過去10年の関西の梅雨入り傾向

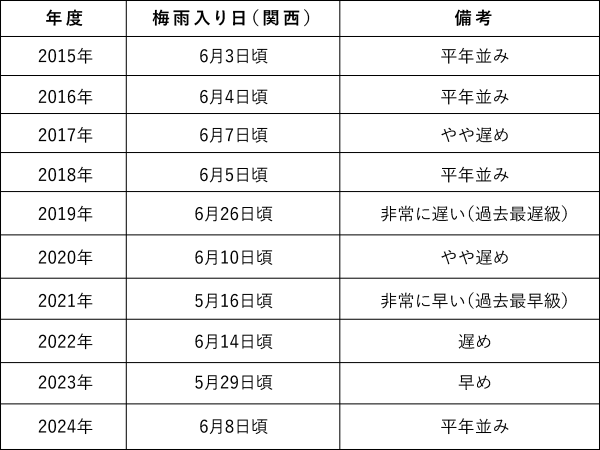

2025年の梅雨入りを予想するうえで参考になるのが、過去の梅雨入りデータです。

特に近年は気候変動の影響もあり、年ごとの傾向にばらつきが見られます。

この章では、関西地方における過去10年間の梅雨入り日とその特徴を振り返り、2025年の予想と照らし合わせてみましょう。

2-1. 関西の梅雨入り日(2015年〜2024年)

※日付は「梅雨入りしたと見られる日」として気象庁が発表したもの。

このように、2019年や2021年のように極端に遅い・早い年もありますが、全体的には6月上旬に梅雨入りする年が多く、やはりこの時期が「平均的」といえます。

傾向1:梅雨入りの振れ幅が大きくなっている

上記のデータからもわかるように、近年は梅雨入りのタイミングに大きなばらつきが見られます。

特に2021年のように5月中旬という異例の早さは、過去にもあまり例がなく、多くの地域で話題になりました。

この年は、気温上昇や前線活動の早期活発化が要因とされています。

一方、2019年は6月下旬まで梅雨入りせず、「なかなか雨が降らない」と困惑する声も多く聞かれました。

このような年は、農業や水資源管理にも影響を及ぼします。

傾向2:集中豪雨の頻度が増えている

梅雨入りの時期だけでなく、梅雨期間中の降雨の質も変化しています。

以前は「しとしとと長く降る」雨が多かったのに対し、最近では短時間に激しく降る「ゲリラ豪雨」や「線状降水帯」が頻発するようになりました。

これは気温上昇による大気の対流の活発化が原因とされており、都市部では浸水被害や交通障害を引き起こす要因にもなっています。

2025年への示唆

過去10年のデータを見ると、2025年に予想される「6月3日〜5日ごろの梅雨入り」は、平均的またはやや早めという位置づけです。

したがって、極端に早い年や遅い年と比べると、準備のスケジュールは比較的立てやすいといえます。

ただし、雨の降り方には注意が必要です。

近年の傾向通り、

3. 梅雨入りに備えるために

梅雨の季節は、雨による生活への影響だけでなく、湿度の上昇による健康や住環境のトラブルも引き起こしがちです。

この章では、関西地方での梅雨入りに備えるために、生活面・防災面・便利グッズという3つの視点から対策を紹介します。

1. 生活面での準備

1. 洗濯対策

梅雨時期は連日の雨で外干しが難しくなります。

以下のような対策を講じておくと安心です。

・部屋干し用の洗剤を活用(抗菌・消臭効果あり)

・サーキュレーターや扇風機+除湿機で部屋干しの乾燥時間を短縮

・カーテンレールに干すのは避け、空気が通る位置に

2. カビ・ダニ対策

湿度が70%以上になると、カビやダニが繁殖しやすくなります。

・押し入れ・クローゼットに除湿剤を設置

・エアコンの除湿運転をこまめに活用

・家具は壁から5cm以上離すことで通気性を確保

3. 通勤・通学の備え

毎日の外出に備えておくべきポイントもあります。

・撥水性の高いコンパクト傘やレインコートを常備

・替えの靴下やタオルをバッグに入れておく

・電車遅延に備えて交通アプリで運行情報をチェック

2. 防災面での備え

梅雨時期は「災害の季節」とも言われるほど、集中豪雨や土砂災害が増える時期です。

特に関西地方の山間部や都市部では、以下の備えが重要です。

1. ハザードマップの確認

自宅や職場周辺の洪水・土砂災害のリスクエリアをあらかじめ把握しましょう。

各自治体のHPや国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」で確認できます。

2. 非常持ち出し袋の点検

水害時には避難が必要になる可能性があります。

準備しておくべきものは以下の通りです。

・飲料水・非常食(3日分)

・モバイルバッテリー・ライト

・医薬品・マスク・貴重品類

3. 雨量情報・警報の確認方法

気象庁や民間気象サービスのアプリを活用し、リアルタイムで雨雲や警報をチェックできるようにしておきましょう。

通知機能をONにしておくと安心です。

3. 梅雨に役立つ便利グッズ

雨の日を快適に乗り切るための、実用的なアイテムもご紹介します。

・電動靴乾燥機:湿った靴を翌朝までに乾燥

・防水バッグやリュックカバー:通勤・通学時の荷物を守る

・珪藻土マットや除湿シート:室内の湿気対策に最適

・雨の日用スニーカー:滑りにくく水をはじく設計の靴

こうしたアイテムを揃えることで、梅雨のストレスを大幅に軽減することができます。

4. まとめ

2025年の関西地方における梅雨入りは、最新の予測によれば6月3日〜5日ごろと見られており、平年並みかやや早めの傾向です。

過去10年の梅雨入りデータと比較しても、極端な早さや遅れはなく、比較的読みやすい年と言えるでしょう。

しかし、近年の梅雨は「ただ雨が続くだけ」の季節ではなく、局地的な集中豪雨や災害リスクが高まる季節でもあります。

日常生活の工夫、防災への備え、そして精ゆとりを持つことが、梅雨を乗り越える鍵となります。

本記事では、以下のようなポイントを紹介しました:

・最新の梅雨入り予想と気象の背景

・過去10年の梅雨入り傾向と変化

・洗濯・カビ・通勤など生活面での対策

・防災の基本と便利グッズの活用

・紫陽花やホタル、読書・映画といった梅雨の楽しみ方

梅雨は確かに不便な面もありますが、自然のリズムを感じ、暮らしを見直す機会でもあります。

雨の音に耳を澄ませながら、自分自身や家族との時間を大切にするひと月半として、前向きに過ごしていきましょう。

あなたの日々が少しでも快適で心地よいものになりますように。